Christine LEVISSE-TOUZE

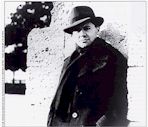

Photographies de Jean Moulin face à l’ennemi

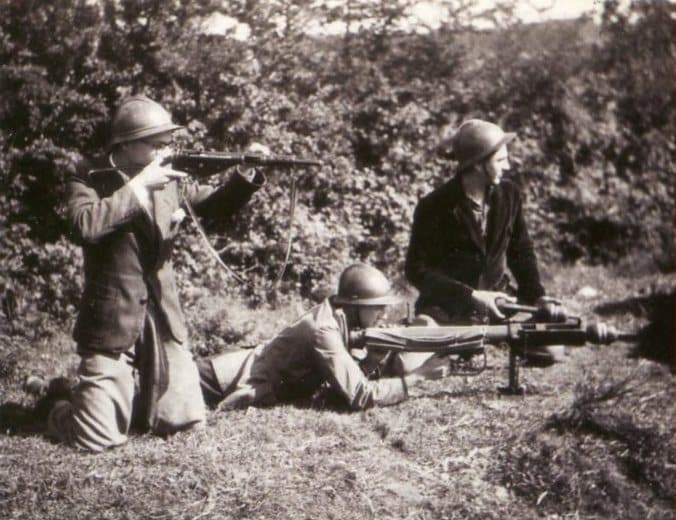

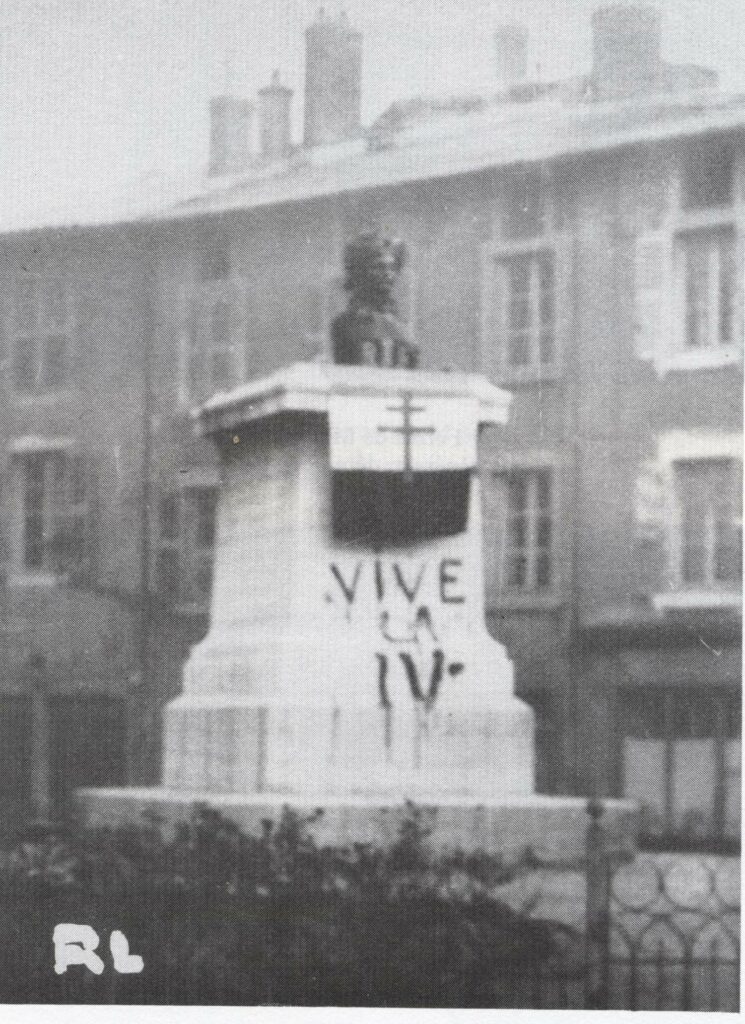

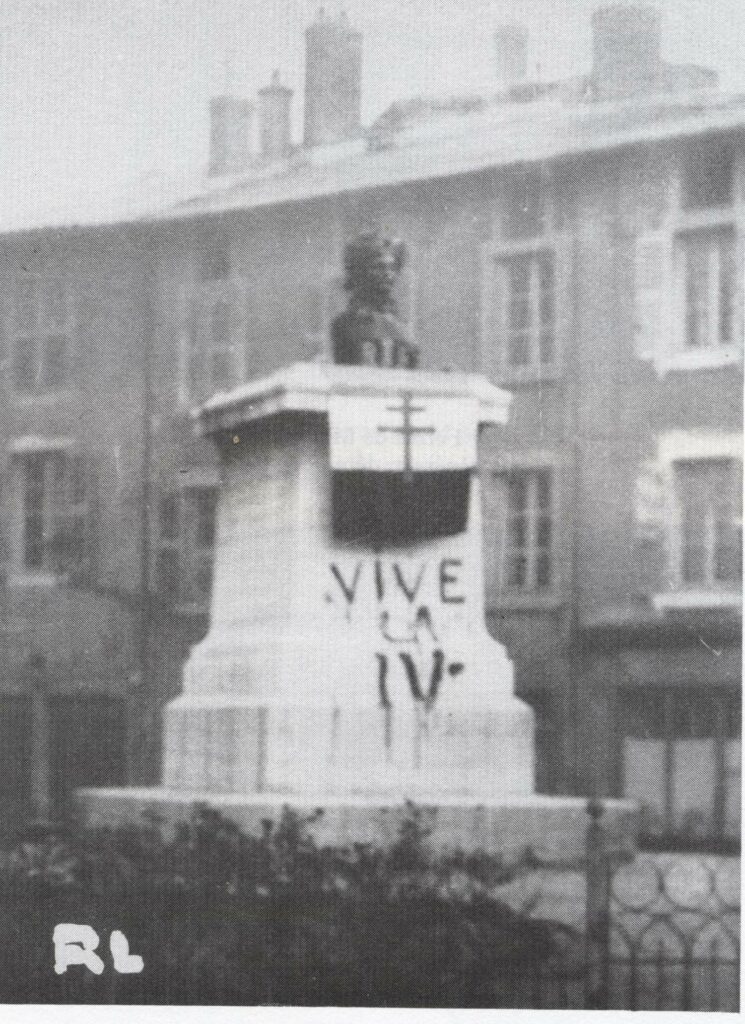

Tout le monde connaît le célèbre cliché de Jean Moulin le statufiant en archétype du soldat de l’ « armée des ombres » coiffé de son feutre au bord rabattu pour rester incognito et échapper à toute poursuite. Pourtant elle date d’avant guerre! Tout aussi connues sont les photographies de Jean Moulin prises à Chartres en juillet 1940 dont l’une en « compagnie » du Feld Kommandant de Chartres. Ces clichés faisant souvent l’objet de datations et d’interprétations erronées voire fallacieuses nous avons demandé à Christine Levisse-Touzé, Directeur du Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin de les replacer dans leur contexte respectif. Frantz Malassis A l’aube du 17 juin, des Allemands de la 8e division d’infanterie arrivent à la préfecture sur les pas des troupes françaises en repli. Des officiers de renseignement se présentent à la préfecture et emmènent le préfet au quartier général. Jean Moulin est sommé de signer un document accusant les troupes noires de l’armée française de massacres de femmes et d’enfants. Ce texte rédigé par les services de l’armée allemande devait être signé par l’autorité du département. Jean Moulin indigné, proteste. Aux injures succèdent les coups et un passage à tabac en règle. Il est conduit au lieu-dit La Taye près de Saint-Georges-sur-Eure, où huit cadavres mutilés lui sont montrés. Jean Moulin devant les corps criblés d’éclats d’obus proteste, objecte que ce sont des victimes des bombardements le 14 juin. Il est laissé quelques heures pour réfléchir auprès des restes d’une femme. A la nuit tombante, non sans avoir insisté violemment pour qu’il signe, les Allemands l’enferment dans la loge du concierge de l’hôpital civil en compagnie d’un Sénégalais fait prisonnier. Craignant de finir par céder, Jean Moulin tente de se suicider en se tranchant la gorge avec des morceaux de verre à terre. » Et pourtant, je ne peux pas signer [÷] Tout, même la mort [÷] Les boches verront qu’un Français aussi est capable de se saborder [..]. Je sais que ma mère, me pardonnera lorsqu’elle saura que j’ai fait cela pour que des soldats français ne puissent pas être traités de criminels et pour qu’elle n’ait pas, elle, à rougir de son fils « . Découvert à l’aube couvert de sang, il peut être sauvé. Il est ramené à la préfecture et s²ur Aimée lui prodiguera les meilleurs soins. Les supérieurs de ces officiers allemands évoquent mal à l’aise, un ...