Concours photo

Concours photo

Concours photo

Explorer plus de ressources

En 2025, Cent-cinquante-trois photographies ont été adressées au jury du Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire qui a décerné trois prix à l’occasion de cette vingt-septième édition.

Le Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire a été lancé en 1998 par la Fondation de la Résistance dans le sillage du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) dont le thème d’alors invitait les élèves à rechercher l’histoire des lieux de Mémoire (1). L’idée initiale était de permettre aux candidats du CNRD de valoriser leurs productions photographiques réalisées dans ce cadre. Depuis, ce concours, le seul du genre, offre aux élèves la possibilité de photographier des lieux de mémoire, situés en France ou à l’étranger, relatifs à la Résistance intérieure et extérieure, à l’internement et à la Déportation. Par la maîtrise de la photographie et la rédaction d’un texte explicatif, les candidats expriment leur sensibilité à l’égard des aspects artistiques et architecturaux de ces plaques, stèles et monuments. Son jury est aujourd’hui composé d’historiens et d’historiennes, de conservateurs et de conservatrices de musées, de photographes et de représentants d’institutions et d’associations de mémoire et d’histoire comme la Direction de la Mémoire de la Culture et des Archives du ministère des Armées et Anciens combattants (DMCA), l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre (ONaCVG), la Fondation de la Résistance, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, la Fondation Charles de Gaulle, l’Association des Amis de la Fondation de la Résistance et l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

En vingt-sept ans, ce concours, véritable formation à l’éducation à l’image, a permis à plus de 1 000 collégiens, lycéens et apprentis de montrer les liens tangibles qui les unissent à cette « mémoire de pierre » et les leçons civiques qu’ils en tirent. Un certain nombre de travaux sont accompagnés de textes à résonnance littéraires comme des poèmes traduisant l’émotion ressentie par les élèves en ces lieux.

Réuni le mardi 21 octobre 2025 à la Fondation Charles de Gaulle 5 rue de Solférino (Paris VIIe), le jury, présidé par Sophie Junien-Lavillauroy, directrice des projets pédagogiques et numériques de la Fondation Charles de Gaulle, avait à choisir entre 153 photographies présentées par autant de candidats (2).

Au terme d’un examen minutieux des réalisations et de nombreux échanges entre les membres du jury (3), le palmarès du concours 2024-2025 a été proclamé. Chaque année, pour promouvoir activement ce concours nous pouvons compter sur le soutien précieux de la direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives (DMCA-ministère des Armées et des Anciens combattants), de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) et des trois fondations (Fondation de la Résistance, Fondation pour la Mémoire de la Déportation et Fondation Charles de Gaulle) qui diffusent les informations appelant les enseignants du secondaire à y participer.

Frantz Malassis

(1) Le thème du CNRD 1998-1999 était : « Des plaques, des stèles, des monuments évoquent le souvenir des actions de résistance et la mémoire des victimes des persécutions et des répressions de la période 1940 à 1945. Recherchez et commentez l’histoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants ».

(2) Ce concours a concerné 87 collégiens et 66 lycéens (88 filles et 65 garçons) de 21 établissements scolaires (9 lycées généraux, professionnels et technologiques, un lycée pour PESH et 11 collèges).

Les 17 départements d’origine des travaux, dont on a fait figurer entre parenthèses le nombre de candidats pour chacun d’entre eux sont : l’Allier (3), l’Ariège (1), les Bouches du Rhône (34), le Cher (4), la Haute-Corse (1), les Côtes-d’Armor (39), le Finistère (3), l’Hérault (1), les Landes (7), le Loiret (23), la Moselle (3), le Nord, (1), le Pas-de-Calais (12), les Hautes-Pyrénées (1), la Saône-et-Loire (15), Paris (1), les Yvelines (1), la Seine Saint Denis (2).

(3)Les membres de ce jury sont : Joëlle Alazard, présidente, de l’Association des professeurs d’Histoire Géographie (APHG) ; Thierry Berkover, président de l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ; Malika Boulahis, chargée de mission subvention, reporting, mécénat à Office national des combattants et des victimes de guerre ; Patrick Chauvel, correspondant de guerre photographe ; Catherine Dupuy, cheffe du pôle rayonnement de la politique mémorielle au bureau de l’action pédagogique et de l’information mémorielles à la direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives – ministère des Armées et des Anciens combattants, Sophie Junien-Lavillauroy, directrice des projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de Gaulle ; Yves Lescure, directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ; Jérôme Maubec, directeur historique de la Fondation de la France Libre ; Frantz Malassis, chef du département documentation et publications à la Fondation de la Résistance ; François-Xavier Mattéoli, président de l’Association des Amis de la Fondation de la Résistance ; Vladimir Trouplin, directeur-conservateur du musée de l’Ordre de la Libération ; Sylvie Zaidman, directrice du Musée de la Libération de Paris- Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin.

Sur l’ensemble des 153 photographies présentées cette année, 146 (soit 95 %) ont été prises dans 22 départements français et 8 à l’étranger (soit 5 %).

En France :

À l’étranger :

Le premier prix du Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire 2024-2025 a été décerné à Liz ESCHBACH, élève du lycée Paul Vincensini à Bastia (Haute-Corse) pour son cliché intitulé« Fil d’enfer » pris au camp d’Auschwitz-Birkenau (Pologne).

Photo Liz ESCHBACH

Cette candidate a accompagné sa création de réflexions que lui inspira ce lieu.

« À première vue, ce n’est qu’un fragment de fil barbelé. Un bout de fer, tordu, rouillé, rongé par les années. Mais quand je l’ai vu, il m’a interpellée. Littéralement. Il y avait dans cette matière inerte quelque chose de vivant. Une mémoire. Une douleur. Une présence.

Je n’ai pas cadré les murs. Ni les bâtiments. Ni même les noms. J’ai voulu fixer ce fil, car il dit à lui seul ce que des pages d’histoire ne parviennent pas toujours à transmettre : la violence du silence, l’écho d’une souffrance, l’ombre d’une absence.

L’arrière-plan est flou, volontairement. Parce que ce qui s’est passé ici ne peut plus être vu clairement. Parce que les visages se sont effacés, les voix se sont tues, les pas ont disparu. Ce qui reste, c’est ce fil. Tendu, dur, tranchant. Comme une cicatrice sur le monde.

Il n’enferme plus personne, ce fil. Et pourtant, il emprisonne encore nos pensées. Il rappelle. Il dérange. Il oblige à regarder en face ce qu’on préférerait oublier.

J’ai pris cette photo avec les mains tremblantes, le cœur serré. Parce qu’on ne peut pas se tenir là, devant un tel vestige, sans ressentir. Sans être traversé. C’est plus qu’un objet : c’est un cri muet, un témoin de ce que l’humanité a pu faire à l’humanité.

À travers ce cliché, je ne veux pas montrer l’horreur brute. Je veux montrer ce qu’il en reste. Ce qui continue de vivre quand tout s’est arrêté. Un détail. Un fil. Mais chargé de l’essentiel : la mémoire, et l’émotion.

Car ce fer rouillé, abandonné, nous dit encore quelque chose. Il dit : Souviens-toi. Ne détourne pas les yeux. N’oublie pas. »

Le deuxième prix est revenu à Younès LAMACHI , élève du lycée Saint-Joseph à Montluçon (Allier) pour sa photographie intitulée « La Résistance n’est pas confinée aux musées ».

Photo Younès LAMACHI

Ce candidat a accompagné sa création d’une explication historique et commentaire personnel :

« Sur les pavés de la gare de Montluçon, des fragments de miroir brisés surgissent. Ils semblent anodins, presque dérisoires, mais c’est précisément dans cette banalité que réside la force des résistants montluçonnais.

Ces éclats reflètent à la fois le monument érigé en 1983 par Yves Girardeau, rappelant la grande manifestation du 6 janvier 1943, lorsque 2 000 à 3 000 Montluçonnais, surtout des femmes, s’opposèrent à l’envoi d’un train de requis pour le travail en Allemagne nazie et l’espace ferroviaire historique de la gare, autrefois cœur industriel battant. Un lieu ordinaire, aujourd’hui presque désert, où pourtant l’Histoire s’est écrite.

Le miroir est brisé : symbole de mémoire fragmentée, de récits morcelés que l’on tente de reconstituer, morceau par morceau, souvent à partir d’images déformées ou partielles. Chaque éclat offre un angle, une perspective, un fragment de ce passé. Comme la gare de Montluçon, inaugurée en 1859, modeste, transitoire, mais pivot de vies et d’engagements.

Le monument est discret, presque caché, et pourtant il raconte l’audace de ceux qui résistèrent, de ces cheminots, femmes, ouvriers qui refusèrent de céder au silence.

L’angle au ras du sol demande qu’on se penche pour se placer au plus près comme pour recueillir ce fragment de geste, ce fragment d’âme. Il ne s’agit pas d’un lieu sacré, ni d’un mémorial imposant, mais d’un trottoir ordinaire. Et c’est précisément cette proximité avec le quotidien qui rend l’image plus forte : la Résistance n’est pas confinée aux musées : elle résonne, ici et maintenant.

Ainsi, un simple éclat de verre renoue le fil entre passé et présent, entre mémoire collective et intime curiosité. Il nous oblige à voir, à réfléchir, à ne pas oublier. Et à témoigner, par le modeste, de la grandeur d’un combat fragmenté, mais intact. »

Le troisième prix ex-aequo a été attribué à Angelina LE BRETON, élève à l’ensemble scolaire Jean XXIII à Montigny-lès-Metz (Moselle) pour sa photographie d’un Stolpersteine en hommage de Charles Delestraint prise rue de Londres à Montigny-les-Metz intitulée « L’histoire sous nos pieds, le silence des Stolpersteine » et Alice MAROCCO, élève du lycée Saint-Louis à Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) pour sa son composition « Les rails du silence ».

Photo Angelina LE BRETON

Angelina LE BRETON a fourni des éléments de compréhension de sa démarche artistique guidant la composition de son cliché :

« Comment pouvons-nous passer à côté des traces du passé sans nous interroger sur l’importance de leur héritage, et sur le prix de la liberté que d’autres ont payé à notre place ?

Cette plaque rend hommage au général Charles Delestraint, résistant de la première heure, arrêté par la Gestapo, déporté, puis exécuté d’une balle dans la nuque par un officier SS derrière les crématoires du camp de Dachau, quelques jours avant la fin de la guerre. Il ne verra pas la victoire. Et pourtant, c’est grâce à des hommes comme lui que la France s’est relevée.

Dès 1942, Jean Moulin, sous l’autorité du général de Gaulle, s’appuie sur Delestraint pour unifier les mouvements de Résistance. Ce dernier devient chef de l’Armée Secrète, au péril de sa vie.

Ces mémoires sont des récits silencieux gravés dans la pierre, au coin d’une rue, sur un mur d’école, dans l’indifférence parfois. Elles ne doivent pas sombrer dans l’oubli.

Cette photographie m’a profondément touchée. À l’occasion des 80 ans de la Libération de Montigny-lès-Metz, la ville de mon lycée, nous avons participé à une déambulation mémorielle accompagnée de nos professeurs, le vendredi 22 novembre 2024.

C’est après avoir nettoyé cette plaque, oubliée par le temps, que j’ai capturé ce moment. En déposant une rose blanche au pied de la stèle, mêlée aux feuillages et à la lumière du matin, j’ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Gratitude envers ces hommes et ces femmes dont les noms jalonnent nos rues, et qui ont tout sacrifié pour que nous puissions marcher libres.

Avant ce jour, j’ignorais l’histoire de Charles Delestraint, comme celle de tant d’autres. Je ne pensais pas que tant d’Histoire se cachait sur le chemin que j’emprunte chaque matin pour aller au lycée.

Depuis, je marche autrement : avec respect, avec mémoire, et avec reconnaissance. »

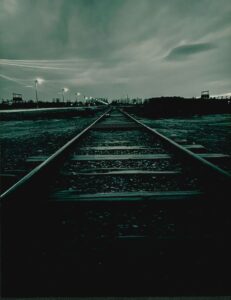

Photo Alice MAROCCO

Alice MAROCCO a accompagné sa création « Les rails du silence » d’un poème traduisant son émotion à Auschwitz-Birkenau (Pologne).

Sur ces rails figés dans la nuit,

Ombre d’acier sous ciel de cendre,

Des pas tremblants, des cris enfouis,

Résonnent encore dans l’attendre.

Ils arrivaient par mille et cent,

Égarés dans l’horreur sans nom,

Le ventre creux, l’esprit absent,

Les yeux noyés d’interrogations.

Le train s’ouvrait comme une plaie,

Un vent glacial, souffle de mort,

Emportait mères et nouveau-nés,

Tandis qu’un cri déchirait l’or.

L’or des bagues et des cheveux,

Arraché aux mains des damnés,

Témoins d’un monde silencieux,

Qui regardait sans condamner.

Et les rails, témoins de l’horreur,

Ne font qu’aller sans revenir,

Portant l’écho de leur douleur,

Dans l’infini de leur martyr.

Les cendres dansaient au matin,

Sur la peau nue des sans-destin,

Leur souffle éteint, leur nom volé,

Dans l’ombre d’un ciel mutilé.

Et toi, voyageur du présent,

Qui marches ici en retenant ton souffle,

Écoute ce silence hurlant,

Il porte encore l’odeur du gouffre.

Ne détourne pas ton regard,

Ne laisse pas l’oubli gagner,

Car ces rails mènent quelque part,

Là où l’histoire doit témoigner